Nous sommes en 2025, et l’auteur de ces lignes doit une nouvelle fois puiser en lui pour trouver la force nécessaire de continuer.

L’entrepreneuriat, c’est un peu comme le sport de haut niveau, il y a des victoires et parfois des défaites.

Mais, quoiqu’il arrive, il faut continuer.

Toujours avancer.

À ce titre, John Carpenter est peut-être la plus belle source d’inspiration qui soit.

Un artiste chevronné, qui, malgré le vent de face, n’a eu cesse de se dresser droit comme un piquet, comme un majeur bien tendu en direction de l’establishment et la bien-pensance.

Il fut acclamé, puis conspué, rétribué, puis sans le sou. Pourtant, cet amateur de western, à l’image des antihéros qu’il a appréciés puis dépeints, n’a eu de cesse d’utiliser le support cinématographique pour faire passer ses idées : la liberté de penser et d’agir, que cela plaise ou non.

Qu’il s’agisse d’un prisonnier qui s’allie avec son geôlier pour lutter contre une menace invisible, ou d’un ancien militaire devenu mercenaire, indifférent à la politique de son pays, allant jusqu’à détruire toute forme de communication mondiale, plongeant ainsi l’humanité dans les ténèbres, le cinéma de John Carpenter insuffle un vent de rébellion et de liberté.

Pourtant, au tout début, il a joué le jeu des studios, alignant les petits budgets malins que son style inimitable, à savoir un Cinémascope taillé à la serpe et une musique lancinante électronique composée par ses soins, a su transcender.

Nous étions à la fin des années 70, et la passe de trois que constitue Assaut, Halloween et Escape From New York reste encore aujourd’hui de l’ordre de l’inatteignable. L’exemple d’Halloween est particulièrement frappant, car il a su métamorphoser un film produit par Moustapha Akkad, initialement intitulé « The Babysitters Killer », en une œuvre fondatrice d’un genre émergent, le slasher. Rien qu’avec les recettes de ce deuxième film ainsi que les royalties liées à la franchise en développement (pas loin de 12 films en plus), le monsieur était déjà à l’abri pour le reste de sa carrière.

Ceci étant dit, cela ne l’empêcha pas d’embraser l’Amérique, son pays, au sens propre comme au figuré, en livrant une figure incontournable et désabusée d’un autre sous-genre en développement, le Postapo.

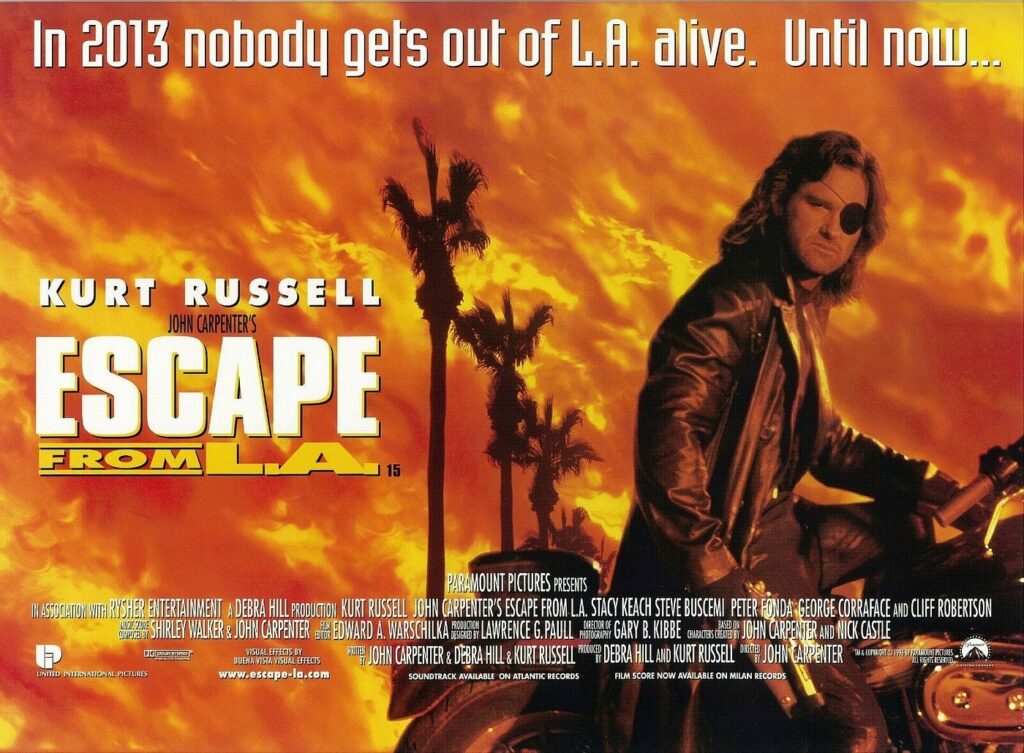

Tout comme le Max Rockatansky de Miller, Snake Plissken, incarné avec brio par Kurt Russell, acteur fétiche du réalisateur, est un mercenaire ayant perdu tout espoir en l’humanité.

Sa seule préoccupation : survivre.

Dans un univers où chaque politique, homme de main est plus pourri que le précédent, Snake, dans son imperturbable égoïsme, se révèle être le personnage le plus humain, le révolté attendu, celui qui ne courbe pas l’échine.

La verve satirique et la critique sociétaire se devinent déjà à l’orée de cette quatrième œuvre.

Tout bascule alors pour lui en 1982, pour son premier film de studio.

Pourtant, les planètes semblaient alignées.

Huis clos étouffant, The Thing est le diamant noir de son auteur.

Un film horrifique jusqu’au-boutiste, payant son tribut aux descriptions les plus fiévreuses d’HP Lovecraft et prenant vie à l’écran au travers d’effets prosthétiques touchés par la grâce du génial Rob Bottin.

Remake d’un titre SF peu glorieux, John Carpenter donne tout ce qu’il a.

De la part du public, le film sera boudé, conspué, rejeté, tandis que son réalisateur deviendra persona non grata.

La faute à une Amérique reaganienne célébrant un autre extraterrestre, plus mignon, plus gentil, celui de Spielberg.

La messe était dite, sa confiance dans les studios envolée.

Un autre Carpenter venait de naître.

Plus triste, plus dur, plus en colère.

Même si Starman et Christine, une bluette SF pour l’un, une adaptation de Stephen King pour l’autre ont pu faire office de cache-misère, la colère gronde et le vent de la révolte commence à se faire sentir.

Foutu pour foutu, son dernier gros contrat avec feu la 20th Century fox se solde par un nouvel échec.

En pouvait-il être autrement avec cet objet filmique non identifié que fut Les aventures de Jack Burton ?

En lieu et place d’un nouvel Indiana Jones, Carpenter, plutôt en avance sur ce coup-là, anticipe la vague Hong Kongaise qui déferlera une décennie plus tard sur Hollywood, en livrant un film hommage au Wu Xiu Pan, le cinéma d’arts martiaux traditionnel chinois.

En résulte un film où le Yankee est le second couteau, et l’habituel sidekick asiatique, le personnage principal.

Magnifique inversion des pôles qui ne plaira que moyennement au studio, envoyant manu militari notre « maverick » directement dans la case des petits budgets indépendants, et ce, pour notre plus grand plaisir.

En résultent deux films, les plus énervés de son auteur, tournés pour un budget dérisoire, ils révolutionnent tous deux leur genre respectif.

D’un côté le magnifiquement sombre Prince des ténèbres et, de l’autre le magistral Invasion Los Angeles.

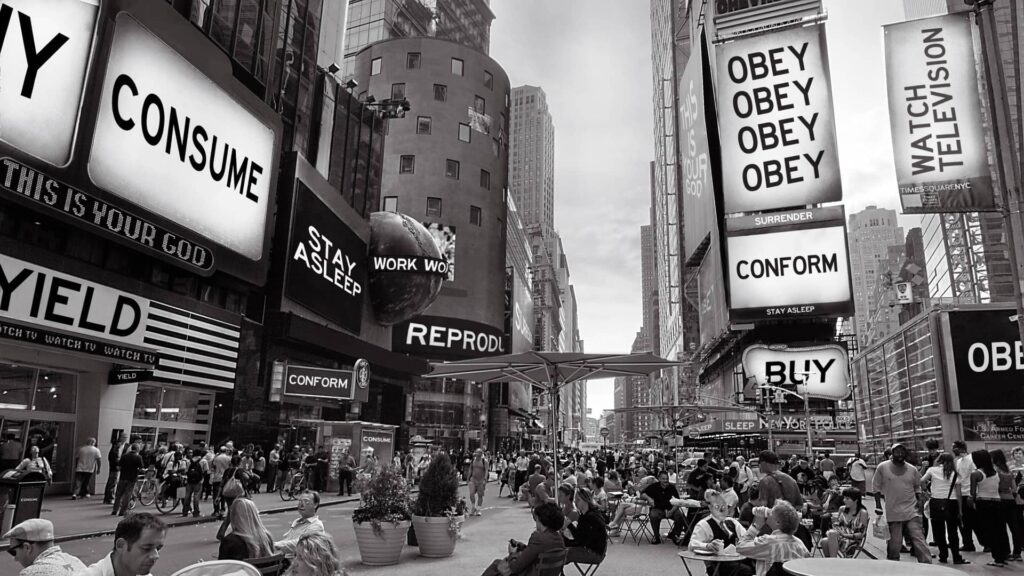

Ce dernier nous dépeint un monde d’ultraconsommation dirigé par une technocratie extraterrestre ayant asservi l’humanité, et seul un certain John Nada, « Mr Personne » en quelque sorte, rehaussé d’une paire de lunettes polarisée, peut découvrir l’horrible vérité.

Pillé par la pop culture des années 2000, la stupide reprise marketing « OBEY », They Live, pour son titre original, est un pamphlet d’une violence inouïe qui résonne encore auprès des esprits éclairés.

La suite de sa carrière sera faite du même bois, alignant le retour d’un certain Snake Plissken, et nous offrant par là une fin mémorable, face caméra, brisant ainsi le quatrième mur et nous invitant à mettre nous aussi le feu.

Il livra également sa version des écrits de Bram Stoker en posant le lieu de la traque des buveurs de sang en plein Nouveau-Mexique, les soutanes ayant été troqué contre des arbalètes, Jack Crow en lieu et place de Van Helsing.

Il tirera sa révérence avec un ultime effort, encore un western déguisé, mais cette fois sur Mars.

La bande-son ?

Ce qui se fait de mieux en heavy métal à l’époque.

Le projet ?

Un remake officieux de Rio Bravo.

Son nom ?

Ghosts of Mars.

Depuis, celui que l’on appelle aussi Big John s’est retiré des plateaux.

Il préfère composer ce qu’il appelle des bandes originales fantasmées et ça lui réussit plutôt bien, de la reprise des thèmes forts de sa filmographie aux quatre albums originaux enregistrés, accompagnés de son fils et son neveu, il contemple le devenir du cinéma moderne et se dit que ses prédictions sociétaires n’étaient pas que de la science-fiction.

On lui pose souvent la question de si oui ou non il retournera sur un plateau de cinéma.

Tantôt il répond que tourner un film n’est plus aussi amusant qu’avant, tantôt il répond que composer de la musique est beaucoup plus facile et satisfaisant.

Parfois on peut même l’entendre dire qu’en échange d’un gros paquet de pognon, il pourrait se laisser tenter.

Un franc-parler qui témoigne d’une incroyable expérience faite de haut et de bas, et qui, si on la met modestement en perspective avec la nôtre, nous amènerait sûrement aux mêmes conclusions.

Le jeu en vaut-il encore la chandelle ?

𝐄𝐝𝐝𝐲 𝐆𝐎𝐌𝐈𝐒

──────

𝗟’𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼𝘃𝗶𝘀𝘂𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀

Expert Postproduction I Podcaster I Écrivain

« 𝚃𝚘𝚞𝚝 𝚌𝚎 𝚚𝚞𝚒 𝚎𝚜𝚝 𝚍𝚒𝚝 𝚎𝚝 𝚗𝚘𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚛𝚎́ 𝚎𝚜𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚍𝚞 𝚙𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚎 𝚜𝚙𝚎𝚌𝚝𝚊𝚝𝚎𝚞𝚛 » – 𝙰𝚕𝚏𝚛𝚎𝚍 𝙷𝚒𝚝𝚌𝚑𝚌𝚘𝚌𝚔

Pour aller plus loin, quelques épisodes du podcast Sep7ième Dimension :

Les chroniques de The Thing, Jack Burton, L’antre de la folie, Los Angeles 2013, Vampires et Ghosts of Mars.